Flachs/Leinen

Der Flachs ist der äußere, langfaserigen Bast der Leinpflanze. Im folgenden bezeichnet Lein die Pflanze oder ihre

Teile, Flachs die fertig vorbereiteten Fasern und Leinen die aus dem Flachs hergestellten Fäden oder Gewebe.

Der Flachs ist der äußere, langfaserigen Bast der Leinpflanze. Im folgenden bezeichnet Lein die Pflanze oder ihre

Teile, Flachs die fertig vorbereiteten Fasern und Leinen die aus dem Flachs hergestellten Fäden oder Gewebe.

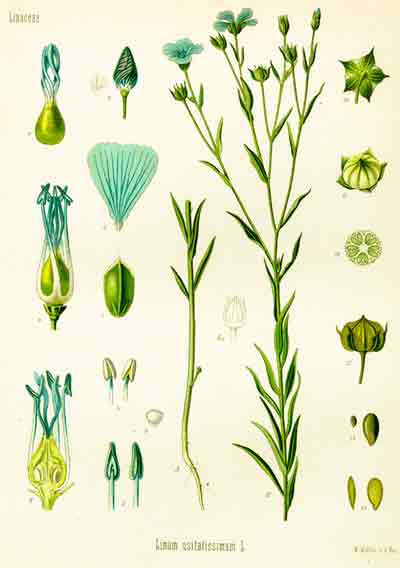

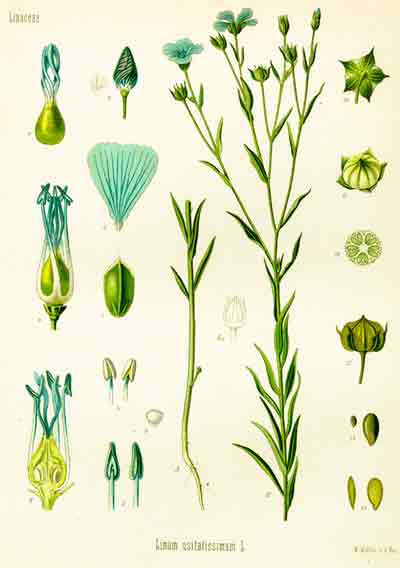

Der gemeine Lein (Linum usitatissimum)

Diese Pflanze ist wohl über Jahrtausende die in Europa gebräuchlichste pflanzliche Faserlieferant gewesen.

Ganze Felder wurden dicht mit Leinsamen eingesät. Je dichter nämlich die einzelnen Pflanzen stehen, desto weniger

Verzweigungen bilden sich am Stängel und desto feiner und zarter werden die Bastfasern. So waren über Jahrhunderte

die Felder mit einem blauen Blütenmeer ein wohlbekannter Anblick im sommerlichen Europa. War die Pflanze ausgeblüht,

so färbten sich bald der untere Teil der Stängel gelb, und die Blätter begannen abzufallen. Dann wurden die Stängel

samt der Wurzel aus dem Boden gezogen, in Bündeln zusammengeschnürt und die Samenkapseln durch Riffeln oder Dreschen

entfernt.

Das Rösten des Leins

Das Rösten des Leins

Der Bast haftet durch einen klebrigen Pflanzenleim am holzigen Teil des Stängels. Um den Bast gewinnen zu können,

muss dieser Leim zerstört werden. Dies geschieht durch die sogenannte Röste, bei der der Leim einer Gärung ausgesetzt

wird. Vor der Röste werden die Stängel nach ihrer Qualität sortiert. Es gibt mehrere Arten der Röste: Die Wasserröste,

die Tauröste, auch Luftröste genannt, und die gemischte Röste, in der die beiden vorigen Verfahren kombiniert werden.

Bei der Wasserröste legt man die in lockeren Bündeln vorbereiteten Leinstängel schichtweise in Wasser übereinander und

beschwert sie mit Steinen, so dass sie vollständig mit Wasser bedeckt ist. Die einsetzende Gärung erkennt man an der

beginnenden Gasentwicklung. Verzögert sich der Beginn der Gärung, so kann der Lein faulen und damit wertlos werden.

Nach 7 bis 15 Tagen ist die Röste fertig. Dies erkennt man daran, dass der Bast leicht vom Stängel abgestreift werden

kann und der holzige Stängel leicht bricht, ohne sich noch zu biegen. Bei der Wasserröste kommt es sehr darauf an, den

richtigen Zeitpunkt zur Beendigung zu wählen, da davon die Qualität des Flachses abhängt.

Bei der Tauröste werden die Leinstängel auf Wiesen und Stoppelfeldern in dünnen Reihen ausgebreitet und alle paar Tage

gewendet. Das Ende der Röste erkennt man daran, dass die äußeren, glänzenden Fasern sich durch Reiben zwischen den

Fingern gut ablösen und leicht teilen lassen. Die Tauröste dauert je nach Wetter zwischen zwei und acht Wochen.

Die gemischte Röste verbindet die Vorteile der beiden anderen Röstarten. Zu Beginn werden die Stängel in die Wasserröste

gegeben. Bevor die Röste ganz vollendet ist, werden sie wieder herausgenommen und auf die Wiesen gelegt. Dadurch hat man

die Schnelligkeit der Wasserröste, entgeht aber der Gefahr der Überröste.

Das Klopfen und Brechen der Leinstängel

Das Klopfen und Brechen der Leinstängel

Die gerösteten Stängel werden durch Sonne oder Ofenhitze gedörrt, so dass sie ganz trocken sind. In manchen Gegenden

wurden die Stängel vor dem eigentlichen Brechen noch geklopft. Dazu wurde der Flachs locker festgehalten und mit einem

flachen Stück Holz geschlagen. Dadurch wurde die Ausbeute an langen, brauchbaren Flachsfasern erhöht, da beim

anschließenden Brechen die Fasern nicht so schnell zerrissen. Die hölzernen Stängel werden mechanisch gebrochen, sei es

nun mit der Hand oder auch mit einem entsprechenden Werkzeug, der Breche oder Brake (siehe Abbildung). Der Deckel der

Breche wurde auf- und niederbewegt, während die Leinstängel von den Wurzelenden zu den Spitzen immer weiter aus der

Breche hervorgezogen werden. Die hölzernen Stängelteile fallen zu Boden, die Fasern verbleiben in einem Büschel.

Das Schwingen der Flachsfasern

Beim Brechen lösen sich natürlich nicht sämtliche hölzernen Stängelteile von den Fasern. Daher folgt als nächstes das

Schwingen der Fasern. Dazu legt man den Flachs so auf den Schwingstock, dass die eine Hälfte der Faserlänge herunterhängt,

und schlägt nun senkrecht dazu mit der sogenannten Schwinge, wodurch Stängelteile und kürzere, unbrauchbare Fasern aus den

Büschel herausgestreift werden.

Das Hecheln der Flachsfasern

Das Hecheln der Flachsfasern

Die Fasern sind jetzt zwar von den unbrauchbaren Stängeln befreit, hängen aber noch stark zusammen. Durch das Hecheln wird

der rohe Flachs in feinste Fasern aufgespalten. Dabei werden die kürzeren Fasern ausgekämmt. Ein weiteres Ergebnis des

Hechelns ist die parallele Lage der Fasern, wie sie für das Spinnen notwendig ist.

Eine Hechel ist eine mit Metalldornen mehr oder weniger dicht bestückte Holzplatte. Die Fasern werden durch diese Dornen

hindurchgezogen. Man beginnt mit einer groben Hechel und wählt dann Hecheln mit immer enger stehenden Spitzen. Das Hecheln

ist eine der leichteren Arbeiten der Flachsvorbereitung, aber auch die wichtigste, denn durch Fehler beim Hecheln können

die Fasern samt und sonders unbrauchbar und damit die bisher geleistete Arbeit zunichte gemacht werden.

Das Bleichen des Flachses

Das Bleichen des Flachses

Nach dem Hecheln kann der silbergrau glänzende Flachs noch gebleicht werden, oft geschah dies aber erst mit dem Garn. Dazu

wurde es in eine schwache Natronlauge gelegt und an der Sonne getrocknet. Das nun fertig vorbereitete Rohmaterial wird nun

in Rocken gebunden und kann versponnen werden.

Der Flachs ist der äußere, langfaserigen Bast der Leinpflanze. Im folgenden bezeichnet Lein die Pflanze oder ihre

Teile, Flachs die fertig vorbereiteten Fasern und Leinen die aus dem Flachs hergestellten Fäden oder Gewebe.

Der Flachs ist der äußere, langfaserigen Bast der Leinpflanze. Im folgenden bezeichnet Lein die Pflanze oder ihre

Teile, Flachs die fertig vorbereiteten Fasern und Leinen die aus dem Flachs hergestellten Fäden oder Gewebe. Das Rösten des Leins

Das Rösten des Leins Das Klopfen und Brechen der Leinstängel

Das Klopfen und Brechen der Leinstängel

Das Hecheln der Flachsfasern

Das Hecheln der Flachsfasern

Das Bleichen des Flachses

Das Bleichen des Flachses